賃金設計・人事評価ソフト

社長様、人事部長様におすすめ

賃金設計・人事評価ソフト

C&B経営コンサルティング

〒424-0038 静岡県静岡市清水区西久保213-1

営業時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |

|---|

定年再雇用制度の設計

2013年4月の高年齢者雇用安定法は、すべての企業に対して以下のいずれかの雇用確保措置を義務づけています。

①定年制の廃止

②65歳への定年延長

③定年後65歳までの勤務延長や再雇用などの継続雇用制度

本欄では、③の定年後65歳までの再雇用制度の設計について、当事務所の賃金設計ソフトと関連づけて説明していきます。

再雇用制度と勤務延長制度の違い

再雇用制度と勤務延長制度の違いは、定年までの雇用契約を一度終了させるかどうかにあります。

勤務延長制度は、高年齢者が希望するときは定年に達した後も退職させず、従前の雇用契約を継続します。ただし、賃金待遇や労働日数、労働時間等の勤務条件は変更する場合があります。

これに対して再雇用制度は、現に雇用している高年齢者が希望するときは、定年時点でいったん退職させた後、再び雇用する制度で、定年に達したことにより雇用契約を終了させた後に新たな雇用条件の下で有期雇用契約を締結します。

再雇用制度を採用する場合の雇用条件に関する留意事項

再雇用制度を採用する場合、同一労働同一賃金の考え方における均等・均衡待遇への配慮が重要ですが、厚生労働省から告示されている「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」の内容にも十分留意する必要があります。

〈指針が企業に求めている留意事項(抜粋)〉

①年齢的要素を重視する賃金・人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度に向けた見直しに努めること。

②継続雇用制度を導入する場合における継続雇用後の賃金については、継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めること。

③短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入に努めること。

④~省略~

⑤職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ、高年齢者の意欲および能力に応じた適正な配置および処遇の実現に努めること。

⑥⑦~省略~

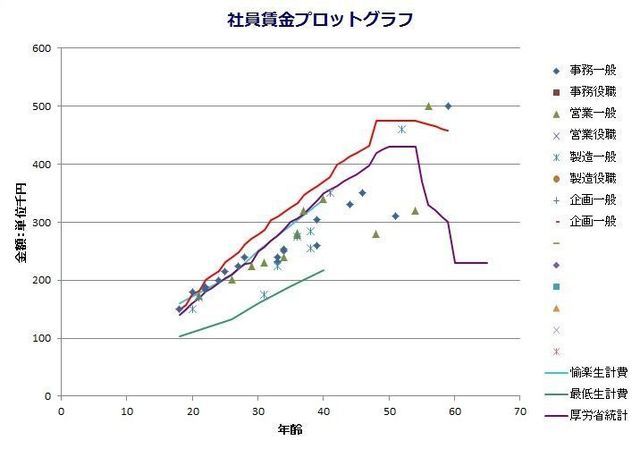

当事務所の賃金設計ソフトの考え方

定年再雇用後の職務内容、責任の度合、労働時間・日数などは正社員に比して限定される場合が多いことから、職務給やジョブ型雇用といった雇用形態が馴染みやすいと考えられますが、従来から多くの企業が採用してきた仕事や成果よりも属人的な身分資格や能力評価を優先させる職能給は、正社員の育成や人事配置に柔軟に対応できる反面、仕事と賃金とが乖離しやすく、限定社員・契約社員・パートタイム労働者・継続雇用者などの多面的な雇用形態に対して排他的になりやすい面があります。

そこで、本事務所の考え方としては、両者の短所を解消し長所を組み合わせた混合型の賃金処遇システムとして、人に役割を与え役割への貢献度に値段をつける正規の役割給を推奨します。

役割給は、日本的な年功賃金の実態を大くくりの等級区分とワイドレンジの範囲給で受け止めたうえで、個々の役割に対する習熟・貢献度に応じ、段階的に個別賃金を自動調整する機能があります。

仕事基準の職務給・成果給と人基準の職能給の双方の良さを組み合わせた役割給は、メンバーシップ型、ジョブ型をを問わず複合的な雇用形態にも容易に対応でき、習熟度や貢献度の異なる社員をフレキシブルに処遇できる利点があります。こちらをクリック→役割給

正社員の役割給をベースに再雇用賃金を設計する

60歳以降の再雇用賃金は、正社員の役割給に準拠しつつ、再雇用者一人ひとりの新たな職務内容に応じた役割等級と働き方の制約に応じて個別に決めます。

方法としては、一般的に賃金換算表方式と賃金表格付け方式の2とおりのやり方がありますが、当事務所のシステムでは賃金換算表方式の考え方を採用しています。

〈賃金換算表方式〉

これは定年前の基本給に再雇用後の新たな新等級と働き方の制約に応じた賃金支給率を掛算して再雇用賃金を決める方式です。

下に再雇用の場合の賃金換算表の算定例を示します。

再雇用の場合の賃金換算表の算定例

定年時賃金400,000円(5等級)の場合

| ① 職務内容の変化 | ② 働き方や人材活用の制約 (職務内容および配置の変更の範囲など) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 職種転換 | 職務内容(業務の内容および業務に伴う責任の程度) | 役割等級 | 減額率 | 定年時賃金に対する割合と金額 | ||

| ⅰ 変わらない | ⅱ 働き方や人材活用が若干限定される | ⅲ 働き方や人材活用が大きく制約される | ||||

| A 同じ仕事を継続 | ア まったく変わらない | 等級変更なし | 0% | 90% | 85% | 80% |

| 360,000 | 340,000 | 320,000 | ||||

| イ これまでの経験・知識・能力を活用できるやや簡易な業務を担当する場合 | 等級変更なし | -5% | 85% | 80% | 75% | |

| 340,000 | 320,000 | 300,000 | ||||

| B 類似業務に転換・業務軽減 | ウ これまでの経験・知識・能力を活用できるやや軽易な業務を担当する場合 | 1等級降格 | -10% | 80% | 75% | 70% |

| 320,000 | 300,000 | 280,000 | ||||

| C 異質な職種に転換 | エ これまでのキャリアとは無関係で職務内容も異質な軽易業務に転換する場合 | 当該等級を適用

| -20% | 70% | 65% | 60% |

| 280000 | 260,000 | 240,000 | ||||

表では、左側に①職務内容の変化、右側に②働き方や人材活用の制約を置き、この2つを組み合わせて再雇用後の賃金を決定します。ただし、再雇用後の雇用条件(すなわち①の職務の内容や②の働き方や人材活用の制約)が定年前と全く変わらない場合でも再雇用後の賃金額は定年時の賃金の90%としています。これは、定年退職という事情により90%程度の減額は許容されるという考え方からです。具体例として、定年時の基本給が5等級40万円の社員Qさんに対して再雇用の支給率を当てはめた計算例を示しました。

たとえばこの元5等級の社員Qさんが、Bの類似業務に転換する形で業務軽減となり、ウのこれまでの経験・知識・能力を活用できるやや軽易な業務を担当する場合は4等級に降格となります。②の働き方や人材活用の制約(職務内容および配置の変更の範囲など理由からが変わらないとしても80%の賃金支給率(賃率90% - 減額率10%)となり、40万円×80% = 32万円の再雇用賃金となります。

基本給以外の賃金の変更

再雇用者には、基本給に加えて非管理監督職には時間外手当を支給します。管理監督職には従前どおり労働時間を限定しない勤務を求めるのであれば相当額の管理職手当を支給する必要があります。ただし、管理監督職といっても再雇用者の場合、定時勤務または短時間勤務を基本とする勤務形態もあり得るので、その場合は通常より一定率を減額した手当でもよいと考えられます。

また、家族手当や住宅手当などの職務内容とは無関係の手当については、フルタイムの再雇用者の場合は同一労働同一賃金の観点から全額を支給し、短時間勤務者には所定労働時間の割合に応じて減額支給すればよいと考えます。

賞与については、正社員の基準に基づいて算定した金額に、新たな役割等級と働き方の制約に応じた賃率を掛算して支給します。短時間勤務者はやはり所定労働時間割合に応じて減額支給するとよいでしょう。

正社員の役割給をベースに再雇用賃金を設計する

賃金設計ソフト「賃金クリエイター(役割給)」では、基本給について正社員の等級別賃金表をベースに、指定した支給率に応じた賃金表を作成することができます。