賃金設計・人事評価ソフト

社長様、人事部長様におすすめ

賃金設計・人事評価ソフト

C&B経営コンサルティング

〒424-0038 静岡県静岡市清水区西久保213-1

営業時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |

|---|

ジョブ型雇用制度とメンバーシップ型人事制度

最近、「ジョブ型」という雇用制度の話題が目立つようになりました。ジョブ型雇用は欧米では主流になっている制度ですが、日本では未だ馴染みが薄いため、言葉だけが先行して意味が曖昧になったり、誤って捉えられたりしている場面も見受けられます。

本稿では、ジョブ型雇用とは何か、日本における従来型雇用形態であるメンバーシップ型形態との違い、中小企業における考え方について解説します。

ジョブ型雇用とは

「ジョブ型雇用制度」とは、端的に言えば「人に対して賃金を支払う」のではなく、「仕事に対して賃金を支払う」という考え方・仕組みをいいます。もう少し具体的に言うと、「一人一人の社員が実際に担当している仕事によって等級・賃金といった人事上の処遇が決まる仕組み」として理解されます。そこでの賃金制度は「職務給」が採用されます。

ジョブ型雇用制度を採用するためには、社内の仕事を詳細に分析して職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成することが前提となります。この職務記述書に基づいて社員個人に仕事を割り当てます。

一方、ジョブ型雇用制度の対極にあるのが「メンバーシップ型人事制度」です。

メンバーシップ型人事制度とは

「職務を定めずに会社と雇用契約を結ぶ」という関係性がいわゆる「メンバーシップ型人事制度」と呼ばれる人事制度です。これは「会社とのつながり」を軸とした雇用関係であり、基本的には定年まで雇用は保障され、年功序列的で一定レベルまで一律昇進の傾向が強いのが特徴です。また、会社の都合で転勤・配置転換・職種変更がなされるのが一般的です。そして、人材を支える評価・処遇は「人」を基準とすることとなり、評価基準の多くは成果・業績評価と能力・プロセス評価の少なくとも2つの視点から評価します。そこでの賃金制度は「年齢給」「勤続給」「能力給」等、職務に直接的には依存しない基本給が代表例です。

ジョブ型雇用制度とメンバーシップ型人事制度の比較

| 項 目 | ジョブ型雇用制度 | メンバーシップ型人事制度 |

| 基本的な考え方 | 仕事(の価値)に対して賃金を支払う | 人(の職務能力)に対して賃金を支払う |

| 等級の昇格・降格 | 仕事の変化によって等級が上下に異動 | 職務遂行能力の変化で等級が上下に異動 |

| 役職と等級の関係 | 原則1つの役職に対して1つの等級 | 役職と等級は分離して運用 |

| 等級ごとの基本給の幅 | なし、もしくは狭い幅 | 広い幅(特に若年層) |

| 昇給・降給 | 仕事の変化のみで上下変動 | 職務遂行能力の変化で上下変動 |

| 職種間の賃金差異 | (本来的には)あり | (一般的には)なし |

| 評価内容の中心 | 仕事の内容と成果 | 職務遂行能力 |

ジョブ型雇用が注目される背景

ジョブ型雇用が注目されるようになった背景には次のようなことが考えられます。

1.デジタル人材等の優秀な人材の獲得・育成

2.ワークライフバランスにおける多様な働き方の広がり

3.グローバル化に伴う賃金体系の統一

4.テレワークの普及

5.従来の終身雇用・年功序列の限界

6.同一労働同一賃金の導入

等が背景として考えられます。

ジョブ型雇用のメリットとデメリット

ジョブ型雇用が注目される背景やメンバーシップ型人事制度について説明しましたが、メリットばかりでなくデメリットについても考慮することが重要です。以下ではメリット、デメリットについて考えてみます。

<メリットとして考えられること>

1.専門性の高い人材の獲得・育成

ジョブ型雇用の最大のメリットは、業務範囲を限定することで専門人材の確保につなげら

れることです。社員は自分に求められる能力と職務内容を理解したうえで会社と雇用契約

を結ぶことになるので、入社後のミスマッチを抑制して専門領域でキャリアを磨くことが

できます。

2.生産性の向上

職務内容や職務範囲が職務記述書に明記されることによって、自身に求められている職務

内容が明確に分かるようになり、その職務内容の範囲内で業務を行うことになるため、効

率的に会社に貢献することが可能になります。

3.人事評価の公平化

職務目的や職務範囲が職務記述書に明記された内容は人事評価に直結し、社員の行動や成

果が会社の期待に応えているかどうかという点が客観的に分かるようになります。

4・社員教育における成長目標の明確化

社員の成長目標が明確化されることで社員教育プログラムの要となります。必要スキルや

職務責任などの人材育成に欠かせない技術的項目から企業理念・社風の浸透のような文化

的項目でも職務記述書が効果を発揮します。

<デメリットとして考えられること>

1.業務範囲の拡大が難しい

担当業務は職務記述書に明記されている業務範囲で完結するため、記載されていない項目

については対応が難しくなることが想定されます。職務記述書の範囲外であっても会社と

しては社員に柔軟に対応してほしいものの、ここで職務範囲を曖昧に拡大すると生産性の

低下や雇用条件との乖離が発生し、最悪の場合、離職されてしまう可能性もあります。

2.ジョブローテーションができない

職務記述書に明記された範囲外の職務は強要できないのでジョブローテーションができ

ず、社員間の交流や他部署に対する理解が損なわれる可能性があります。

3.業務の属人化の助長

同じ社員が同じ業務を長期間にわたり担当することになるため、別の社員が穴埋めやフォ

ローすることが難しくなり、担当者の病欠時などに誰もカバーできずに業務が停滞してし

まう可能性があります。

4.転職のリスク

ジョブ型雇用は人材の流動性が高いため安定的な雇用が難しく、ヘッドハンティングや転

職のリスクが高まります。言い換えると、会社は長期的に忠誠心の高い幹部候補を育成し

ずらくなってしまいます。社員にとっても担当領域で仕事が無くなるリスクがあるため、

メンバーシップ型に比べて安心感が低い雇用形態といえます。

5.職務記述書の作成・維持管理が難しい

ジョブ型雇用制度の本質が「仕事の価値に対して賃金を支払う」という考え方である以

上、先ずは仕事(=職務)の内容・レベルを定義する必要があります。この作業を「職務

分析」と呼びます。一般的には、職種・部署ごとに対象となる職務を洗い出し、一つひと

つの職務について「どのような仕事/レベルか」を明確にした後、その結果を職務記述書

(ジョブディスクリプション)として文書化します。また、作成した職務記述書に基づい

て各仕事の価値(対社外・対社内)を評価設定します。

この「職務分析」は、ジョブ型雇用制度の構築・導入プロセスにおいて欠かすことのでき

ない作業ですが、実際はかなりの煩雑さを伴います。また、職務分析のアウトプットであ

る職務記述書も定期的な見直し・更新が必要となるため、運用負荷が高くなりがちとなり

ます。

自社における考え方

ジョブ型雇用制度(≒職務記述書)の導入によって享受できるメリットは、既に述べた通り多くのメリットが考えらますが、その一方で、すべての会社や働き方にメリットがある訳ではありません。ゼネラリスト(広範囲に様々な知識、技術、スキルを有している人)を育てたい会社や異動や転勤が不可欠な会社など、一部の会社では既述したようなデメリットの方が上回る場合も考えられます。特に、仕事が細分化されている大企業ではあればともかく、何でも屋が求められる中小企業では様々な支障が出ることが考えられます。「ジョブ型」か「メンバーシップ型」かの2者択一にこだわらず、両者の良い点を採り入れて自社のスタイルにマッチした人事制度を構築することは可能であると考えます。

ジョブ型とメンバーシップ型の良い点を採り入れた人事制度

ジョブ型雇用のベースとなる職務記述書に代えて「役割要件表」を作成します。役割要件表は、社内の仕事を職種別・等級(役割のレベル)別に区分し、それぞれに対応する会社が期待する役割・知識・技能力を記述したものです。記述する内容は、ジョブ型雇用における職務記述書ほど詳細な記述はせず、もう少し大括りで担当する業務の内容等を記述するので運用に柔軟性があり、しかも変更が容易です。

人事評価は、役割要件表の記述に内容と紐づけ行うので評価項目が明示され、社員個人が果たすべき役割を明確に示すことができます。

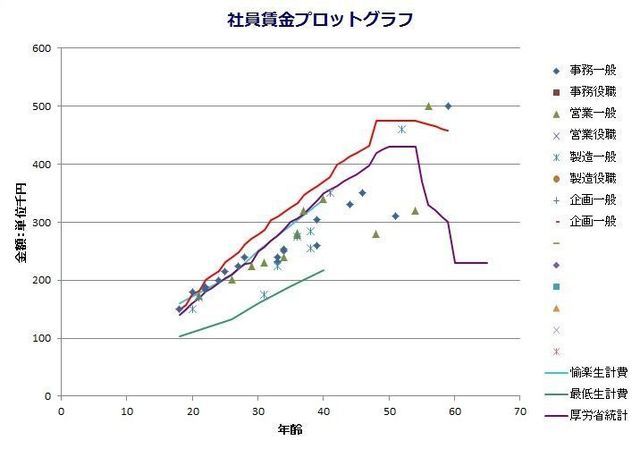

賃金制度は、役割要件表をベースに人事評価課結果を反映した「役割給」を採用します。等級ごとの役割給の幅はメリハリをつけます。

役割等級制度、役割給の概要はこちらをクリックしてください

↓

人事評価ソフトの概要

役割給設計ソフトの概要

更に詳しく知りたい方は詳細説明をダウンロードできます

↓

ご希望の方に以下の体験版ソフトを無料でお送りします

<体験版ソフト>

●賃金クリエイター(役割給)

●賃金シミュレーター

ご希望の方は下から申し込みフォームをダウンロードして必要事項をご記入のうえお申込みください。